七夕・索餅

今日7月7日は、五節供の一つ「七夕の節供」の日。

元は旧暦七月七日の行事ですが、明治五年の新暦への改暦に伴い、日付はそのままスライドして現在に至っています。

処によって、新暦、旧暦、月遅れ、と都合に合わせて、七夕は柔軟に楽しまれているようです。

『季節を愉しむ366日』(朝日新聞出版)には以下の説明がなされています。(星座の図も!)

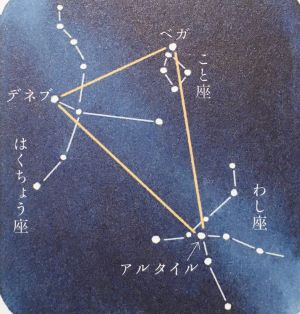

「織姫と彦星が年に一度、7月7日にだけ会うことを許されたという七夕伝説。織姫はこと座のベガ(織女星)、彦星はわし座のアルタイル(牽牛星)で、いずれも夏の夜空に天の川をはさむようにして輝く星です。

この七夕伝説と、織姫にあやかり手芸上達を祈る「乞巧奠(きっこうでん)」が中国から伝わり、水辺で神御衣(かむみそ)を織って神様を迎える日本古来の「棚機津女(たなばたつめ)」伝説などと結びついて、今の形に。

笹竹に短冊を吊るして技芸の上達や無病息災を祈る、七夕行事として定着しています。」

※夏の大三角:ベガ(織女星)とアルタイル(牽牛星)、デネブは二人をとりもつ鵲(かささぎ)。 (^^)

❖

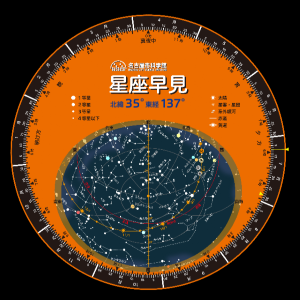

星や星座を見るのに便利なツールが「星座早見盤」。

何でもスマホで間に合わせようという今の時代に合わせ、星座早見のアプリはいくつも用意されています。

名古屋市科学館・プラネタリウムの学芸員がデザインしたという、名古屋市科学館オリジナルの星座早見盤はiOSアプリとして無料でインストール可能となっています。

便利です。(^^)

※スクリーンショット

※スクリーンショット

❖

「七夕の節供」に食するお菓子に索餅(さくべい)があり、今年もつくりました。

「唐菓子の一種。小麦粉と米の粉とを練って、縄の形にねじって油で揚げたもの。陰暦7月7日に瘧(おこり)よけのまじないとして内膳司(ないぜんし)から禁中に奉り、また、節会(せちえ)の時、晴れの御膳に供した」と、『広辞苑』にはあります。

今年は、おいしい索餅を目指して、ネット上のクックパッドにあった作り方を参考にしました。

ホットケーキミックスの粉と上新粉(米粉)を練って、寝かせて、縄の形にねじり、蒸して完成です。

ほんのりとホットケーキの味がして、とてもとても美味しく仕上がりました。

七夕飾りには定番の梶の葉を敷いてみました。

今日は、軒端で笹竹に短冊を吊るし、ちょっぴり七夕気分でした。 (^^)

❖

「七夕」に合わせて、茶道や香道でも茶会や香席が設けられるようです。

「七夕茶会」では、糸巻棚や糸巻蓋置をはじめとして、梶の葉などを水指蓋にする点前や、関連する掛物、ゆかりのお菓子などを取り合わせて、いろいろ楽しんでいるようです。

香道では定番の「七夕香」や「七炷香」を催し、床には七夕飾りを施し、笹竹に歌を詠んだ短冊を飾ったりするようです。

※出典不明

※出典不明

そういえば、六十一種名香の一つに「七夕」があります。

木処は真南蛮、味は甘辛とか…。

また、玄宗皇帝と楊貴妃が長生殿で私語(ささめごと)を交わしたのは陰暦七月七日の夜半。

新暦の7月7日ですが、この夜は、白居易の「長恨歌」にある「比翼連理」を思い出します…なんちゃって。 (^^)