花は野にあるように

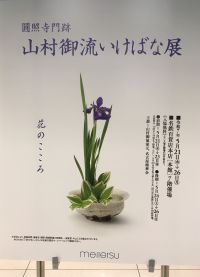

「山村御流いけばな展」が、名古屋・名鉄百貨店で昨日まで開かれていました。(5/21~5/26)

モットーは「花は野にあるように」。

先週会場を訪れましたが、どの作品も実にお見事なバランスでした。(当たり前?)

ゴテゴテと作り過ぎないように、投げ入れに近いような清楚な花の姿に、5月の薫風が流れているように感じました。

珍しい花材もいくつか…、あらためて花屋さんの「力」を感じた次第です。 (^^)

「花は野にあるように」の言葉で思い出すのは、茶道の在り方を説く「利休七則」です。

茶は服のよきように点て、

炭は湯のわくように置き、

冬は暖に夏は涼しく、

花は野の花のように生け、

刻限は早めに、

降らずとも雨の用意、

相客に心せよ

いずれの言葉も「あたり前!」と思えるような事柄ですが、実際は「言うは易く行うは難し」。

自然体でそのような動き、働きができるように、常日頃から精進怠りなくとの尊い教えなのでしょうか…。

※シモツケ【下野】

※シモツケ【下野】

❖

外組29番【一陽香】

香四種

一として 四包に認内一包試

二として 三包に認無試

三として 右同断

客として 一包に認無試右、試み終りて出香十包打ち交ぜ炷き出す。一は試みに合せ正聞きにすべし。其の外は皆無試の札に打つべし。一を聞き違ふることを恥とす。客をも大事に聞くべし。一人聞きは三点なり。余は二点ずつなり。又、一の香聞きはづしたる人の聞きの一の文字に丸を付けて恥を顕すなり。一の香一種違へは一点減ずべし。無点の時は論に及ばず。尚、記の面にて能々考ふべし。左のごとし。

(記録例 略)

きろく是に順ずべし。