相撲・角力

国技館で開催されている大相撲夏場所はいよいよ終盤戦。

優勝賜杯を抱く力士は誰でしょうか。

相撲は、今でこそ年六場所となっていますが、奈良・平安時代には毎年七月に宮中で「相撲(すまい)の節(せち)」が行なわれていたと辞書にはあります。

相撲・角力は秋の季語となっています。

ふと、相撲・角力について調べてみる気になりました。

【相撲・角力】(すもう・すまい):今日の「すもう(相撲・角力)」につながる格闘技は上代から行なわれ、『日本書紀』に「相撲」「捔力」が見られ、「すまひ」と訓まれている。いずれも天覧の場合に用いられており、儀式としての意味や形式を合わせ持つものであったと考えられる。儀礼としての相撲は、中古に入ると制度が整えられ、「相撲(すまい)の節)」として確立する。(出典『日本国語大辞典』)

「相撲(すまい)の節(せち)」:奈良・平安時代、毎年七月、天皇が宮中で相撲を観覧する行事。二~三月頃、左右近衛府から部領使(ことりづかい)を諸国に遣わして相撲人(すまいびと)を召し出し、七月二十六日に仁寿殿(じじゅうでん)の庭で予行の内取(うちどり)があり、二十八日(小の月は二十七日)に本番の召合(めしあわせ)があって20番(後には17番)を取り、天皇は紫宸殿などで観る。翌二十九日に抜出(ぬきで)という前日の優秀者の取組と追相撲(おいずまい)とがある。(出典『広辞苑』)

❖四本柱について

以前、朝日新聞・土曜be版の半藤一利「歴史探偵おぼえ書き」に「相撲改革 四本柱の思い出」と題するコラムが載っていました。(2019年9月)

今でこそ土俵の四隅に柱は無く、屋根は天井から吊り下げられた形になっていますが、昭和の中頃までは土俵の四隅に柱が立っていて屋根を支え、四本の柱には黒、青、赤、白の布が巻き付けられていたそうです。

柱が取り払われたのは、昭和27年(1952)9月のことで、翌年夏場所から始まったNHKのテレビ中継が絡んでいて、相撲を見やすくするための大改革であったようです。

そして、黒、青、赤、白の布は、吊り屋根に下げられている黒房・青房・赤房・白房へと替っています。

黒、青、赤、白といえば、陰陽五行の世界です。

青(東)、赤(南)、白(西)、黒(北)、そして中央の土俵は黄で、土俵は五行[木火土金水]を象っていることになります。

五行 五方 五色 五時

木 …東 青 春

火 …南 赤 夏

土 …中央 黄 土用

金 …西 白 秋

水 …北 黒 冬

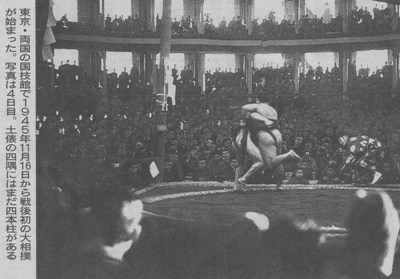

同コラムには、1945年11月から始まった戦後初の大相撲4日目の写真が載っていました。

昭和20年ですから、四本柱はまだ残っていますが、なんと柱には御幣が括り付けられています。(!)

❖貴賓席(ロイヤルボックス)について

現在の両国国技館には貴賓席(ロイヤルボックス)が正面(北)二階に設けられています。

北とする正面は、地図上の北からは西へずれているそうですが、故事「天子は南面す」、すなわち天子は北を背にして南を向いて座すことから、貴賓席(北)から見て左側が東、右側が西、そして向こう側(向正面)が南ということになります。

行司は正面(北)を向いて、軍配を返すというわけです。

話は変わりますが、裏千家「行の行台子」点前では八卦盆が用いられます。

茶室は床を北に、床前の貴人畳に座すと南を向くように作るものだそうですが(玄々斎?)、立地条件から床が北にならない場合も当然ながら生じます。

そんな時でも、八卦盆の北を象る坎☵を向こう側、南を象る離☲を手前側にして竹台子上に置けば、たちどころに北南が定まり、北に向かって点前をすることになるという魔法のツールが八卦盆のようです(と、私は理解しています!)。

❖番付表について

相撲の番付表をはじめとして、江戸時代には様々な番付表が流行していますが、何れも番付上の最高位は「大関」です。

横綱は、本来、化粧まわしの上に四手を垂れた白麻の太い綱「横綱」を締めることを許された大関力士の称号で、最高位の階級として番付に現れたのは明治二十三年(1890)、その地位が確定したのは明治四十二年(1909)の「横綱申合規則」による、と『日本国語大辞典』にはあります。

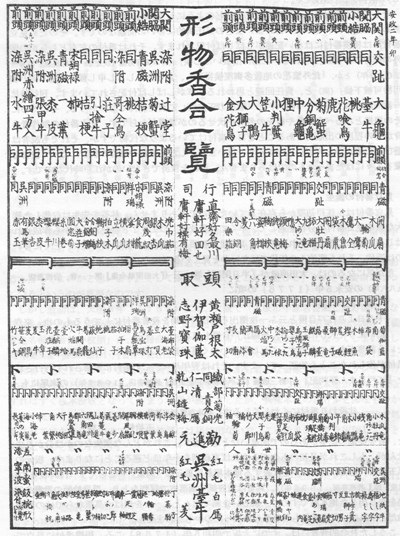

番付表で思い出すのは、2013年に愛知県陶磁資料館で開かれた「茶人のあそび心 形物香合番付の世界」展です。

番付上の形物香合約150点を一堂に集めた、見どころの多い力の入った展覧会でした…。

当然のことながら、下の安政二年(1855)の同番付でも最高位は「大関」です。

横綱に該当する香合がなかった、ということでは決してありません。 (^^)

ところで、大相撲五月場所の番付表を調べていたところ、意外なことに気づきました。

日本相撲協会のHPにある番付表を見ると、左側が「東」、右側が「西」となっています。

一方、紙面に印刷された番付表を見ると、左側が「西」、右側が「東」となっています。

「正面から見て」「向正面から見て(行司から見て)」の違いなのでしょうか!?

❖

相撲を題材にした外盤物組香に「相撲香」があります。

外盤物⑦【相撲香】

◆香三種

西として 十一包に認め内一包試

東として 同断

行事として 十包に認め無試

※元は七種にて一二三四五六の各三包づつ内一包試み、行事として五包無試で聞いていたものを、試みが多く覚えがたいとして西・東・行事の三種を用いるようになったとか…。

※西、東となっています… (^^)

◆聞き方

試みを終え、出香は三炷にて一番の勝負とする。

◆記録(西方、東方に分かれ、当りだけを記す。下例は五番勝負)

| 西 東 行 西 西

| 行 東 行 西 行

| 東 東 西 東 行

札名 西 東 行 西 西

| 行 行 行

| 東 東 西 行

◆盤

盤一面、人形十二(行事二人・相撲十人)

平成8年に名古屋・徳川美術館で「香(かおり)の文化」展が開催されました。

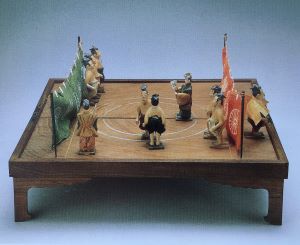

同展図録には東京国立博物館蔵「十組盤」の写真が載っています。下は「角力香」の盤一式です。

解説には、「盤上の丸い土俵の上に、行司、力士の人形を立てる」とあります。