南方録・封の三刀

茶道の許し物の一つに「茶通箱」があります。

数日前、YouTube上に「茶通箱」の「封の三刀」についての動画があがっているのを発見しました。

東京の茶道具屋さん「菊池商店」によるものです。

茶通箱に興味・関心がある人、茶通箱の点前を習っている人、すでに茶通箱の免状を取得している人、そして茶通箱の点前を教えている人などなど、様々な立場の人にとって一度は見ておきたい動画、それが「封の三刀」の秘事です。

最近、一推しの動画です。 (^^)

茶書『南方録』の「滅後」に「封の三刀」が出てきます。

所謂「茶通箱」についての秘事で、茶入を収めて事前に相手方へ届けた箱が、もしも開封されていたら直ちにわかるように、箱を結んだ紙縒りに「封の三刀」を施し、我が身の安全を図ったという秘事です。(戦国時代には茶に毒を盛ることもあったようですから…)

校注者・西山松之助『南方録』(ワイド版岩波文庫)にある該当部分です。

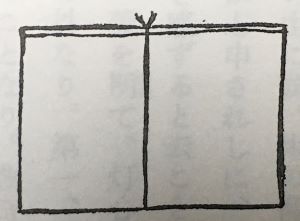

「箱は桐にて、蓋はさん打なり。緒は付けず、白き紙(こ)よりにて真中をくゝりて封をする。封の三刀と云うこと、秘事なり。大小は茶入に依て違うべし。」

そして、茶通箱の図があり、「取アツカイ、封ノ切ヤウ等、秘スベシ、々々々々」とあります。

本文には脚注があり、「封の三刀」は「茶のなかみを取りかえられるのを防ぐための秘密の封」とした上で、補注へと誘っています。

補注には、封の三刀の秘事は、心印を書きつけたこよりで茶箱をしばることで、『南方録』に付属する「秘伝」に、詳細にその方法が記されている、とあります。

長くなりますが、以下に引用します。

滅後之内抜書

「封の三刀と云大事あり。一方は剣先、一方は一文字に切ることなり。こと更秘し申子細は、人のもとへ茶を送るには、随分改め、茶入の蓋の内張まで仕かゆるほどのことなり。第一飲物なれば、大切にすること云ふに及ばず。剣先一文字のことは、秘事にてはなし。これを秘して封の三刀と伝授あることを、人皆聞き及ぶ故、剣先一文字に心を付けることなり。本意は封のちがはぬやうに、心覚をする為なり。三刀のことは、たとひ使いの者、またはさきの家来に、悪心の者あって、封をかへ茶に毒を入る等のことありとも、三刀の所は、なべて聞き及ぶ故、似せていかようにも封をかゆること成りやすし。さなき所に、こよりの内に心印しをする、これ大秘事なり。しかる故、さきにてつり棚、または袋棚などにかざりて、亭主手前ならば、茶のぬし、主の手前に取りかからぬ内に、茶箱こなたへ下され候へ、封を改め申すべしと云ことなり。亭主はそれに及ばざるよし、辞儀あるべし。しゐていはば出すべし。その時主の小刀をかりて、封目よりさきの方へ、一寸ばかりよりて、小刀を下より入、上へはねて切るべし。さて心覚の所を見て、別儀なくは、封をば懐中し、茶箱の蓋を取て見、則蓋して主へつかはすべし。主請取て法の如くさばきて、手前をするなり。」■

「封の三刀」は、結んだこよりの一方を剣先の形(山型)に切ることで二刀、もう一方を一文字に切ることで一刀、合わせて三刀というわけですが、更にこよりの内側に印しを付けておくべしと述べています。

これで万全かと思いきや、紙縒りをスルリと箱から抜いて、また紙縒りをそのまま箱にはめ込めば、悪事の可能性は排除できないとして、動画では別の古書から紙縒りの作り方を紹介しています。

なんとも面白いお話です。 (^^)

加えて動画では、茶通箱を扱うときに、手の指を一本ずつ上げ下げする理由を解説しています。

「そんなこと教わっていないよ!」と言われそうですが、教わっていなければ教えようもないことです…、ハイ。

私も初めて知りました。

ふっと思ったのが、小習事の壺荘だったでしょうか、茶壷を指先で持つようにと言われたことと、少しは関係があるのかな?ということです。

でもあれは、ベタ持ちすると掌を通じて壺の中の茶葉に熱を伝えるから、そうしないために指先で持つように、などと聞いた覚えがあります…。

いろいろあって、面白いと思います…。 (^^)

❖

公園の花々に癒されています?

※ドクダミ

※ドクダミ

※アザミ

※アザミ