方目とは

ネット上にある志野流香道の組香目録をみると、組香は内十組、三十組、四十組、五十組、外組、外盤物十組で構成されています。

それらの内、外盤物十組にある「鷹狩香」は鷹を携えた人形が、聞きの当りに応じて盤上を進み、鳥を捕らえるような仕立てになっているようです。

鳥は十羽で、ある古書には、鶴(靏)、雉、鷺、雁、山鳥、鴨、鴫(しぎ)、鶉、鳩、方目とあります。

方目…?

なにコレ?

『広辞苑』と『日本国語大辞典』で、読みを変えて、字体を変えて、いろいろ調べてみましたが「方目」は出てきません。

ネットで検索しても引っ掛かりません。

別の古書では、「方目」の所が「鸞(らん)」になっていたりします。

※鸞=中国の想像上の鳥。鶏に似て、羽の色は赤色に五色を交え、声は五音に合うと伝えられる。(広辞苑)

浄土真宗の開祖「親鸞」の「鸞」です。

また、徳川美術館発行の「香の文化」展覧会図録では、「方目」の所が「鶯(うぐいす)」となっています。

「方目」の読みとどういう鳥なのかが気になって、夜もおちおち眠れません。ホント? (^^)

こんな時、困った時には、諸橋轍次『大漢和辞典』が最強で最後の拠り所となっています。

図書館に出かけて、「方」の項を調べたところ、「方目(ほうもく)」は確かにあって、三番目の意味として「鳥の名。みぞこひ」とありました。

みぞこい?

何?この鳥は…?

『広辞苑』には「溝五位(みぞごい)」としてサギの一種とあり、写真も載っていました。(^^)

「方目」騒ぎは、とりあえず一件落着となりました。

さすが!諸橋轍次『大漢和辞典』様様です。

『大漢和辞典』には、「方目(ほうもく)」の項で「みぞこひ」の他の名として、偏「方」に旁「鳥」のホウ(ミゾゴイサギ)、そしてウスメ【護田鳥】(ミゾゴイ・ゴイサギの古称)もありました。

とりあえず怪傑(解決)黒頭巾です!

4月から始まった外盤物シリーズの最後は【鷹狩香】です。

外盤物十組⑩【鷹狩香】

◆香三種

春狩として 六包に認め内一包試

冬狩として 同断

鷹として 一包に認め無試

◆聞き方

試みを終え、春狩・冬狩の十包を打ち交ぜて内から一包を抜き、鷹の香を加えた十包を又打ち交ぜて炷き出します。

一炷開きです。

◆記録(当りだけを記す)

| 春冬冬春冬冬冬春鷹春

札名 春 冬春 冬冬

◆盤

盤一面、人形十(狩装束で鷹を持つ)、鳥十羽(鶴・雉・鷺・雁・山鳥・鴨・鴫・鶉・鳩・□)※□は方目、鸞、鶯?

平成8年に名古屋・徳川美術館で「香(かおり)の文化」展が開催されました。

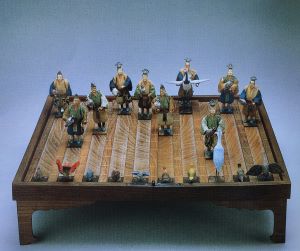

同展図録には東京国立博物館蔵「十組盤」の写真が載っています。下は「鷹狩香」の盤一式です。

解説には、「十人の鷹匠が手に鷹を据えて駒を進め、反対側の獲物である鶴、雉、雁、鷺、山鳥、鴨、鴫、鶉、鳩、鶯をとって帰る」とあります。

盤物は盤一式(盤・人形・立物・札)があってこそビジュアル的にも楽しめる組香かと思います。

外盤物十組の盤一式が現代にどの程度受け継がれているのか、門外漢ながら興味深いところです…。 (^^)

今日の名古屋の最高気温は31.5℃。

文句なしの?真夏日となり、エアコンの試運転と相成りました。

今夏もなんだか暑そうです!

堪忍!

暦の上では昨日が「入梅」でした。

でも、東海地方はまだ「梅雨入り」の発表がありません。

天気予報を見ると、今週末当りどうやら梅雨入りとなりそうです。 (^^)