やまい膏肓に入る

昨日は1㎝?ほどの積雪でした。

厳しい寒波の中でも、蝋梅の花が次々と咲いています。

惜しむらくはヒヨドリ【鵯】に花を食い散らかされることです。

名古屋・古川美術館で開催されていた「十六代永楽善五郎 源氏五十四帖茶陶展」の作品一つ一つが未だ脳裏から離れません。

時間の経過とともに作品像が記憶から消えていくのは残念至極、なんとか保存しておく方法はないものかと思案し、ネットで検索してみました。

なんと、1988年(昭和63年)に朝日新聞社主催で「永楽善五郎 源氏五十四帖茶陶と歴代展」の巡回展が行なわれ、同図録が出版されていることが分かりました。(東京・京都・大阪・横浜での開催で、定番の名古屋飛ばし!)

名古屋・古川美術館での同展チラシに「名古屋初」と書いてあった意味がよ~~く分かりました。 (^^)

「やまい膏肓(こうこう)に入(い)る」ほどではありませんが、手配して図録を入手することができました。

※図録カバー

※図録カバー

図録には、十六代永楽善五郎(即全)の源氏五十四帖に基づく茶陶54点と永楽家の土風炉師時代の作品、そして十代了全から十五代正全までの代表作品の数々が収められていました。(永楽家は現在十八代)

永楽家は千家十職の一人ですから、これらの作品は全てその筋で蔵されているのではないかと思います。

図録出品目録の最後には「所蔵家の希望により、作品寸法は省略させていただきました」とありましたが、「なるほど、さもありなん」と素直に思いました。

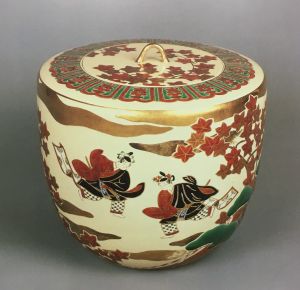

※冠香炉(九帖「葵」)

※冠香炉(九帖「葵」)

※舞楽青海波の絵水指(七帖「紅葉賀」)

※舞楽青海波の絵水指(七帖「紅葉賀」)

※金襴手手桶水指(一帖「桐壺」)

※金襴手手桶水指(一帖「桐壺」)

※青交趾小松の絵喰籠(二十三帖「初音」)

※青交趾小松の絵喰籠(二十三帖「初音」)

54点の全作品が揃うのは16年ぶりとか、記憶に残る素晴らしい「16代永楽善五郎 源氏五十四帖茶陶展」でした。

同展を企画された名古屋・古川美術館のスタッフの皆さんに感謝です。 (^^)

❖

外組12番【盧橘香】

香三種

葉として 四包に認内一包試

花として 二包に認無試

實として 一包に認無試右、試み終わりて出香六包交ぜ合せ炷き出すべし。記録名目あり。左のごとし。

花二炷聞き当りの下に 花薫紫麝と書

實聞き当りたる下に 枝繋金鈴と書

葉の聞きには 名目なし全の人聞きの下に歌一首書く。左のごとし。

五月待つ花橘の香をかけはむかしの人の袖の香そする記録の奥に詩を書く。

枝繋金鈴春雨後

花薫紫麝凱風程尚、記録の面にて可考。左のごとし。

(記録例 略)

きろく是に順ずべし。